4

L’ÉCOLE

Pour moi, l’école primaire a commencé en septembre 1984, au moment où mon frère Lee commençait à aller à la garderie. Le matin, mon père m’accompagnait en classe, parfois avec une certaine impatience parce que je marchais très lentement et que je n’arrêtais pas de ramasser des pierres pour les rouler entre mes doigts. Mon institutrice, Mrs. Lemon, était une grande dame mince avec des cheveux noirs et courts. J’aimais son nom parce que, quand je l’entendais, je voyais immédiatement la forme et la couleur du fruit. Lemon (citron) fut l’un des premiers mots que j’appris à écrire.

Juste à côté des portes de l’école, il y avait un vestiaire pour que les enfants puissent suspendre leurs manteaux avant d’entrer en classe. Je n’aimais pas beaucoup aller dans cette pièce parce qu’il n’y avait qu’une seule petite fenêtre située en hauteur et qu’il y faisait toujours sombre. J’étais si terrifié à l’idée de perdre mon manteau ou d’en prendre un autre qui lui ressemblait et de le rapporter à la maison que je comptais les patères jusqu’à la mienne. Si je trouvais ma patère déjà occupée, j’en étais très malheureux et j’avais peur. Je me souviens d’être un jour revenu en classe avec mon manteau sur les épaules parce que ma patère était occupée par un autre. Et même s’il restait d’autres patères pour y suspendre le mien, je n’avais pas voulu le faire.

La salle de classe était rectangulaire. On y entrait par le côté droit. Dans la pièce, afin que les enfants puissent y laisser leurs crayons et leur papier, il y avait une multitude de rangées de tiroirs, chacun orné des nom et prénom de l’élève. On nous donnait à chacun une chemise en plastique qui portait également notre nom collé sur le coin gauche, en haut. La chemise avait une fermeture Éclair de couleur sur le côté pour pouvoir l’ouvrir et la fermer, et l’on nous disait de garder nos livres de lecture et nos devoirs à l’intérieur. J’utilisais la mienne avec un soin méticuleux – me souvenant toujours d’y ranger mes livres lorsque je les avais finis.

Mon bureau était dans le fond de la salle, près de la fenêtre qui était pleine de papiers de couleur et de dessins, et je pouvais regarder les autres enfants de la classe sans croiser le regard d’aucun. Je ne me souviens ni du nom, ni du visage d’aucun des enfants de mes premières années d’école. J’ai toujours eu le sentiment qu’ils étaient quelque chose dont il fallait s’accommoder et se contenter, quelque chose au large de quoi il fallait naviguer plutôt que des individus à connaître ou avec lesquels jouer.

Je croisais souvent mes mains sur ma poitrine quand j’étais debout ou quand je traversais la classe. Parfois, les poings serrés, je dépliais un ou plusieurs de mes doigts pour les dresser vers le plafond. Un jour, alors que je levais le majeur, un garçon vint me dire que je jurais : « Comment un doigt peut-il jurer ? » demandai-je. Mais au lieu de répondre, le garçon appela la maîtresse qui me gronda parce que j’étais grossier.

J’appréciais beaucoup les rassemblements du matin[6]. Avant tout parce qu’ils étaient sans surprise et toujours à la même heure. La maîtresse nous demandait de nous lever, de nous mettre en rang par ordre alphabétique devant la porte, puis de rejoindre les autres classes sous le préau. Ils étaient déjà tous là, assis en lignes impeccables et nous passions en silence, pour aller nous placer derrière eux. La sensation forte d’ordre et de routine me calmait. Les yeux clos, je me balançais doucement sur le sol du préau en chantant bouche fermée, tout doucement pour moi-même – une attitude que j’adoptais souvent quand j’étais détendu et satisfait.

Ce que je préférais, c’était quand on chantait « He’s Got the Whole World in His Hands[7] » et « Oats, Peas, Beans and Barley Grow[8] » qui étaient parmi mes chants favoris. Je fermais les yeux et écoutais attentivement les autres enfants qui chantaient ensemble, les notes se mêlant les unes aux autres dans un flux rythmé, atone et rassurant. La musique m’apaise toujours et me rend heureux. Le rassemblement du matin était le meilleur moment de ma journée d’école.

Avec mon premier Noël à l’école, je fis l’expérience de la traditionnelle crèche vivante. On me donna le rôle de l’un des bergers. J’étais pétrifié à l’idée de monter sur scène devant toute l’école – les enfants, les maîtres et les parents – et je devins très nerveux, refusant de faire les essayages du costume ou d’en discuter avec la maîtresse. À la fin, ma mère intervint, me corrompant à coups de sucreries en échange de ma participation. Je regardai le sol pendant tout le temps que je fus sur scène, mais cela n’empêcha pas mes parents de me dire après qu’ils étaient fiers de moi. La représentation finie, je ne voulais plus enlever le costume, et mes parents durent persuader la maîtresse de le leur prêter pour les vacances de Noël. Cette nuit-là, et toutes celles qui suivirent jusqu’au Nouvel An, je dormis avec mon costume de berger et mon chapeau.

***

Étudier en classe ne fut pas chose facile : j’avais beaucoup de mal à me concentrer quand les autres enfants parlaient entre eux et quand des gens passaient et repassaient dans le couloir. Je trouvais dur de filtrer tous ces bruits extérieurs et je mettais régulièrement mes mains sur mes oreilles pour me concentrer. Mon frère Steven a les mêmes problèmes et utilise des boules Quiès quand il veut lire ou penser.

Quand j’écris, je m’absorbe dans chaque lettre, chaque mot, chaque phrase. Si je remarque une tache ou une faute, j’efface tout et je recommence. Cette exigence de perfection fait que je travaille parfois à une vitesse d’escargot, finissant une leçon dans un état proche de l’épuisement, sans que pourtant rien le justifie. Je ne me suis jamais inquiété que la maîtresse me considère comme paresseux ou incapable et je ne me suis jamais préoccupé de ce que les autres enfants pouvaient penser. Sans compter que je ne comprenais pas que les erreurs pouvaient être source d’apprentissage.

L’écriture était toujours fastidieuse. Certaines lettres, le g et le k en particulier, étaient fatigantes parce que je n’arrivais pas à me rappeler comment il fallait faire. Je m’entraînais à écrire des lignes et des lignes de g et de k, feuille après feuille, mais leur boucle et leur « bras » n’étaient pas naturels pour moi et il me fallut beaucoup de temps avant d’être capable de les réaliser avec confiance. J’étais à la traîne, incapable d’écrire des mots en reliant les lettres les unes aux autres. Si les lettres étaient déjà difficiles une à une, les combinaisons telles gh et th étaient impossibles à exécuter d’une seule traite. Même aujourd’hui, j’écris la plupart des lettres d’un mot l’une après l’autre.

L’un des exercices les plus courants consistait à emporter à la maison une vieille boîte remplie de bouts de papier. Sur chaque papier, un mot sur lequel il fallait s’entraîner. On nous faisait passer des tests toutes les semaines pour vérifier que le travail avait été effectué. J’ai toujours très bien réussi ces tests, parce que je visualisais chaque mot dans ma tête en partant de la forme des lettres. Le mot dog (chien) par exemple est fait de trois cercles avec une barre ascendante sur le premier et une boucle descendante sur le dernier. Le mot ressemble de fait assez à un chien si vous imaginez la barre ascendante en lieu et place de l’oreille et la boucle descendante comme une queue. Les palindromes – des mots qu’on épelle de la même manière à l’endroit qu’à l’envers, comme mum (maman) et noon (midi) – me semblaient spécialement beaux et comptaient parmi mes préférés.

Depuis mon entrée à l’école, j’ai développé un grand amour et une fascination pour les contes. Les intrigues et les illustrations très détaillées remplissent mon esprit d’images mentales : villes submergées par du porridge et princesses dormant sur des lits hauts d’une centaine de matelas (avec un petit pois en dessous). L’un de mes contes préférés était le fameux RumpelstUtskin des frères Grimm. Au moment d’aller me coucher, j’adorais entendre mes parents lire à haute voix les noms à consonance exotique que la reine devine être ceux du petit homme étranger qui cherche de l’or : Kasper, Melchior, Belshazzar, Sheepshanks, Cruiskhanks, Spindleshamks…

Un autre conte qui me touchait beaucoup : La Soupe aux cailloux. Un soldat errant arrive dans un village et demande le gîte et le couvert. Les villageois, avares et peureux, ne lui donnent ni l’un, ni l’autre. Le soldat déclare qu’il va donc faire de la soupe de cailloux et qu’il n’a besoin de rien sinon d’un chaudron, d’eau et d’un caillou. Les villageois se rassemblent et le soldat commence à préparer sa soupe en se pourléchant les babines à l’avance. « Bien sûr, la soupe de cailloux est meilleure avec du chou », feint de se dire à lui-même le soldat à voix haute. L’un des villageois approche et lui tend un chou. Alors le soldat dit : « Un jour, j’ai eu de la soupe de cailloux avec du chou et un peu de bœuf salé : un festin de roi ! » Convaincu, le boucher du village lui apporte un peu de bœuf salé et, un par un, les autres villageois lui fournissent des pommes de terre, des oignons, des carottes, des champignons jusqu’à ce qu’il fasse un mets délicieux pour tout le village. À l’époque, je trouvais l’histoire assez intrigante parce que je ne comprenais pas pourquoi le soldat prétendait faire une soupe avec une pierre dans la seule intention de tromper les villageois. Ce n’est que plusieurs années plus tard que je compris finalement le sens de l’histoire.

Mais certaines fictions m’effrayaient trop. Une fois par semaine, on apportait la télévision dans la classe et nous regardions un programme éducatif : Look and Read. Il s’agissait d’une série d’émissions pour enfants de la BBC, très populaire, et l’une des plus regardées – les Tours obscures (Dark Towers) – mettait en scène une jeune fille, aidée de son chien, qui cherchait le trésor caché d’une vieille maison inquiétante qu’on appelait Les Tours obscures.

Dans le premier épisode, la jeune fille, Tracy, découvre la demeure et apprend qu’elle est hantée. À la fin de l’épisode, un portrait de famille commence à s’animer et la pièce devient très froide. Tracy entend une voix qui lui dit que la maison est en danger et qu’elle doit la sauver. Je me souviens avoir vu cet épisode, en silence, mes jambes se balançant doucement sous la chaise. Je n’ai ressenti aucune émotion jusqu’à la fin, et, d’un seul coup, ce fut comme un bouleversement à l’intérieur de ma tête. Je réalisai soudain que j’étais terrifié. Très agité, je sortis de la classe, refusant d’y rentrer tant que la télévision n’en aurait pas été retirée. En y repensant, je peux comprendre pourquoi les autres élèves m’ont taquiné et m’ont appelé « Bébé-qui-pleure ». J’avais presque 7 ans et aucun autre enfant de la classe n’avait été le moins du monde gêné ou effrayé par l’épisode. Alors, chaque semaine, on me conduisait dans le bureau du directeur et j’attendais le temps que le reste de la classe regarde la série. Le directeur disposait d’une petite télévision dans son bureau et je me souviens d’avoir regardé des courses automobiles : les voitures tournaient en rond sur le circuit, très très vite. Ça, au moins, c’était un programme que je pouvais regarder.

Je me souviens d’un autre programme de l’émission Look and Read qui m’a beaucoup perturbé. Il s’agissait d’À travers l’œil du dragon. Trois enfants entraient à l’intérieur d’une fresque qu’ils avaient peinte sur le mur d’un terrain de jeux et rejoignaient une étrange contrée appelée Pelamar. Ce monde était en train de mourir et les enfants étaient censés retrouver sa force vitale – une structure hexagonale incandescente qui avait été éparpillée au loin par une explosion – avec l’aide d’un dragon amical appelé Gorwen. Grâce à lui, les enfants parcouraient le pays à la recherche des parties manquantes.

Je ne fis pas de caprice. J’étais plus vieux, j’avais dix ans, mais le programme en lui-même me fascinait. Visuellement, c’était très beau, les enfants étaient entourés de paysages variés et de couleurs riches, pendant leur traversée du pays magique. Un certain nombre de personnages de la série – gardiens de la force vitale – étaient peints, de la tête aux pieds, de couleurs vives –, violet, orange et vert. Il y avait une énorme souris qui parlait et une chenille géante. À un certain moment, des flocons de neige tombaient dans les mains des enfants et se métamorphosaient en lettres, qui formaient des mots (un indice pour retrouver les parties manquantes de la force vitale). Dans une autre scène, les étoiles se transformaient en signalisation lumineuse pour le dragon Gorwen. Des scènes comme celle-ci me fascinaient parce que l’histoire était dite avant tout par l’image, ce que j’assimilais mieux, bien mieux qu’un dialogue.

Regarder la télévision à la maison devint une part importante de ma routine d’après-école. Ma mère me rappelle parfois que j’étais toujours assis très près de l’écran et que je me mettais en colère si elle essayait de me reculer un peu, pour me protéger les yeux. Même par temps très chaud, je gardais toujours mon manteau après être rentré de l’école : je le portais pendant que je regardais mes émissions, parfois plus longtemps encore. Je pense que c’était comme une protection supplémentaire contre le monde extérieur, comme un chevalier et son armure.

~

Pendant ce temps, la famille s’agrandissait. Mes parents n’étaient pas du tout religieux, ils adoraient tout simplement les enfants et avaient toujours voulu fonder une grande famille. Une sœur, Claire, était née le mois où j’avais commencé l’école, suivie deux ans plus tard par mon second frère, Steven. Peu de temps après, ma mère découvrit qu’elle était encore enceinte, de son cinquième enfant, mon frère Paul, et nous dûmes déménager dans une plus grande maison. Tout d’abord, je réagis peu à l’extension de cette bande de frères et sœur, je continuai à m’amuser tout seul, assis dans la quiétude de ma chambre pendant qu’ils criaient, jouaient et couraient dans l’escalier et dans le jardin. Mais leur présence, finalement, eut une influence très positive sur moi : elle me força à développer petit à petit des aptitudes sociales. Avoir toujours des gens autour de moi m’aida à me faire au bruit et au mouvement. En regardant silencieusement, depuis la fenêtre de ma chambre, mes frères, ma sœur et leurs amis qui jouaient ensemble, je commençais également à comprendre comment entrer en interaction avec d’autres enfants.

Nous déménageâmes au milieu de l’année 1987 pour Hedingham Road, au numéro 43. Les trois adresses de mon enfance étaient des nombres premiers : 5, 43, 181. Mieux, nos voisins étaient des nombres premiers eux aussi : 3 (et 7), 41, 179. De telles paires de nombres premiers sont appelées « nombres premiers jumeaux » – des nombres premiers qui ne diffèrent que de 2. Les nombres premiers jumeaux deviennent d’autant plus rares que les nombres sont importants. Par exemple, trouver des voisins dont le numéro de la porte soit premier et commence par 9, réclame une très longue rue : la première paire est 9 011 et 9 013.

L’année de notre déménagement fut marquée par un temps exceptionnellement rigoureux. Le mois de janvier connut les températures les plus basses du Sud de l’Angleterre depuis un siècle. Elles tombèrent à - 13°à certains endroits. Le froid apporta d’énormes chutes de neige et des jours sans école. Dehors, les enfants se lançaient des boules de neige et faisaient de la luge, mais je me contentais de rester assis à ma fenêtre à regarder les flocons qui tombaient et voletaient depuis le ciel. Plus tard, quand tout le monde était rentré, je m’aventurais dehors tout seul et je faisais des colonnes de neige d’un peu plus d’un mètre de haut, toutes identiques. Depuis ma fenêtre, je voyais qu’elles formaient un cercle – ma figure préférée. Un voisin, qui vint à la maison, dit à mes parents : « Votre fils a fait Stonehenge en neige[9]. »

1987 fut aussi l’année de la grande tempête d’octobre, la plus grave du Sud-Est de l’Angleterre depuis 1703. Les vents atteignirent cent cinquante kilomètres à l’heure à certains endroits. Dix-huit personnes moururent. Cette nuit-là, je n’arrivai pas à trouver le sommeil. Mes parents m’avaient récemment acheté un nouveau pyjama et le tissu me démangeait ; je n’arrêtais pas de me retourner dans mon lit. Ayant entendu le bruit de quelque chose qui se cassait, je me levai : les tuiles étaient arrachées par le vent et tombaient dans la rue. Je grimpai sur l’appui de la fenêtre et regardai dehors : tout était noir comme poix. Il faisait chaud, aussi, de manière tout à fait inhabituelle à cette époque de l’année, mes mains étaient moites et collaient. J’entendis un grincement provenant de ma chambre. La porte s’ouvrit et je vis entrer une lumière orange et tremblotante au bout d’une longue bougie blanche. Je la fixai, puis une voix, celle de ma mère, me demanda si j’allais bien. Je ne dis rien parce qu’elle tenait la bougie devant elle et que je me demandais si elle était en train de me l’offrir – comme la bougie rouge et brillante du gâteau qu’elle m’avait fait pour mon dernier anniversaire – mais je n’en voulais pas parce que ce n’était pas encore mon anniversaire.

« Tu veux un peu de lait chaud ? »

J’opinai et je la suivis lentement dans l’escalier et jusque dans la cuisine. Il faisait sombre partout parce que l’électricité avait été coupée et qu’aucune lampe ne fonctionnait. Je m’assis à table avec ma mère et je bus le lait recouvert de mousse qu’elle avait versé dans ma tasse préférée, décorée de plein de pois de couleur et que j’utilisais pour toutes les boissons. Après, elle me ramena dans ma chambre, je grimpai dans mon lit, mis les couvertures sur ma tête et m’endormis.

Le matin, je fus réveillé par mon père qui me dit qu’il n’y aurait pas école, aujourd’hui. Regardant par la fenêtre de ma chambre, je vis les tuiles brisées du toit, les poubelles répandues sur la rue et de petits groupes gens qui parlaient en secouant la tête.

La famille s’était massée dans la cuisine et regardait le jardin, derrière la maison. Le grand arbre du fond avait été déraciné par le vent. Il allait falloir scier et déplacer ses branches et ses racines. En attendant, je passai beaucoup d’heures de bonheur, tout seul, à escalader le tronc de l’arbre et à me cacher dans ses branches – rentrant à la maison invariablement crotté, couvert d’insectes et d’éraflures.

La maison de Hedingham Road était juste en face de mon école : je voyais la place de parking du maître depuis la fenêtre de ma chambre, cela me rassurait. Chaque jour, après l’école, je courais dans ma chambre pour regarder partir les voitures. Je les comptais et mémorisais les plaques minéralogiques. Quand la dernière voiture était enfin partie, je quittais la fenêtre et descendais pour le dîner.

Mon souvenir le plus vivant de cette maison est celui des couches qui sèchent devant le feu, les bébés qui pleurent sur les genoux de mes parents parce qu’ils réclament du lait. Un an après le déménagement, ma mère accoucha une sixième fois, de jumelles. Aux yeux de ma mère, Maria et Natasha furent un surcroît bienvenu dans la famille : elle trouvait que quatre garçons et une seule fille, ce n’était pas vraiment la parité. Quand ma mère revint de l’hôpital, elle me cria de descendre pour voir mes nouvelles petites sœurs. C’était en juillet – au plus fort de l’été – et je peux dire qu’elle avait chaud, parce qu’elle avait des cheveux collés sur son front. Mon père me dit d’aller m’asseoir sur la causeuse du salon et de me tenir droit. Puis, lentement, il prit les bébés dans ses bras et les plaça avec précaution dans mes bras. Je les regardai : elles avaient de grosses joues et de petits doigts, elles étaient habillées de hauts roses assortis, avec des petits boutons en plastique. L’un des boutons était ouvert, je le refermai.

La taille de notre famille entraîna une série de défis. L’heure du bain était une vraie bousculade : il y avait foule. Tous les dimanches soir, à six heures, mon père remontait ses manches et appelait les garçons (mes frères Lee, Steven et Paul et moi) pour nos ablutions hebdomadaires. Je détestais le moment du bain : devoir partager la même eau que mes frères, l’eau chaude savonneuse versée d’une jarre au-dessus de mes cheveux et de mon visage, mes frères qui s’éclaboussaient, la vapeur moite qui remplissait la pièce… Je pleurais souvent, mais mes parents insistaient pour que je me baigne avec les autres. L’eau chaude était une denrée rare.

Comme l’argent. Avec cinq enfants de moins de 4 ans, mes parents devaient rester tous les deux à la maison pour s’occuper de la famille. L’absence d’un salaire fixe mit beaucoup de pression à la fois sur ma mère et sur mon père. Les disputes sur la façon, l’endroit et le moment de dépenser l’argent devinrent courantes. Pourtant, mes parents firent tout ce qu’ils purent pour que les enfants ne manquent de rien, ni de nourriture, ni de vêtements, de jouets ou de livres. Ma mère marchanda dans les boutiques d’occasion, les ventes de charité et les marchés. Elle en fit un art. Mon père, quant à lui, se révéla très adroit pour tous les travaux domestiques. C’était une équipe formidable.

Autant que possible, je restais à l’écart de la pagaille quotidienne. La chambre que je partageais avec mon frère Lee était l’endroit où ma famille savait qu’elle pouvait me trouver, quel que soit le moment de la journée. Même l’été, quand mes frères et sœurs couraient ensemble sous le soleil, je restais assis par terre, jambes croisées et mains sur mes genoux. Le tapis était épais, pelucheux et profond. Je frottais souvent le dos de mes mains contre sa surface parce que j’aimais sentir sa texture sur ma peau. Pendant les périodes chaudes, la lumière du soleil envahissait la chambre, brillante, révélant les nuages de poussière flottant dans l’air autour de moi comme si la lumière elle-même était solide. Je m’asseyais, calme et silencieux, pendant des heures, je voyais bientôt les différentes teintes qui se mélangeaient, le flux et le reflux des couleurs sur les murs et les meubles à mesure que le jour passait. Je regardais couler le temps.

Connaissant mon obsession des nombres, ma mère m’offrit un livre de problèmes mathématiques pour les enfants, déniché dans une boutique d’occasions. Je me souviens que c’était au moment où je commençais l’école primaire, parce que Mr Thraves – mon instituteur – me menaça de représailles si j’apportais le livre en classe. Il estimait que je passais trop de temps à penser aux nombres et pas assez à participer à la vie de la classe avec les autres – et bien sûr, il avait raison.

L’un des exercices du livre était celui-ci : il y a vingt-sept personnes dans une pièce et chacune serre la main aux autres. Combien y a-t-il de poignées de main ?

Quand je lisais cet exercice, je fermais les yeux et imaginais deux hommes dans une grande bulle, puis une moitié de bulle coincée dans le flanc de cette première bulle, avec une troisième personne dedans. Le couple de la grande bulle se serrait la main puis serrait celle du troisième homme de la moitié de bulle. Cela signifiait trois poignées de main pour trois personnes. Puis j’imaginais une deuxième moitié de bulle avec une quatrième personne. Les deux personnes de la grande bulle devaient lui serrer la main, puis la première personne de la première moitié de bulle. Cela faisait six poignées de main pour quatre personnes. Je continuais de la même façon, imaginant deux hommes supplémentaires, chacun dans sa moitié de bulle, de façon à faire six personnes et quinze poignées de main. La suite de poignées de main ressemblait à cela :

1, 3, 6, 10, 15…

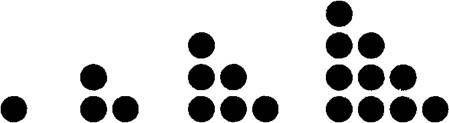

Et je réalisais qu’il s’agissait de nombres triangulaires. Ce sont des nombres que l’on peut arranger de façon à former un triangle quand on les représente selon une série de points. Ainsi :

Les nombres triangulaires se forment de la sorte : 1 + 2 + 3 + 4 + 5… sachant que 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1+2+3+4 = 10, etc. On remarque que deux nombres triangulaires consécutifs font un carré, ainsi 6 + 10 = 16 (4 x 4) et 10 + 15 = 25 (5 x 5). Pour s’en rendre compte, il suffit de renverser le 6, de sorte qu’il s’adapte dans le coin droit au-dessus du 10.

Ayant compris que la réponse au problème des poignées de main était un nombre triangulaire, j’en déduisis un modèle qui allait m’aider à trouver la solution. Tout d’abord, je savais que le premier nombre triangulaire – 1 – commençait avec deux personnes, le minimum pour une poignée de main. Si la suite de nombres triangulaires commençait à deux personnes, alors le vingt-sixième nombre de la suite devait coïncider avec le nombre de poignées de main générées par trente-sept personnes se serrant la main.

C’est alors que je vis que 10, le quatrième nombre de la suite, avait un rapport avec 4 : 4 + 1 x 4/2, et cela valait pour tous les nombres de la suite. Par exemple 15, le cinquième nombre triangulaire =5 + 1 x 5/2. Alors la réponse au problème équivalait à 26 + 1 x 26/2 = 27 x 13 = 351 poignées de main.

J’adorais résoudre ces problèmes. Ils m’emmenaient dans des régions mathématiques que l’école n’abordait pas. Je passais des heures à travailler et à réfléchir à la question, en classe, dans la cour de récréation ou à la maison. Dans ces pages, je trouvais le sens du plaisir et la paix. Pour un temps, le livre de problèmes et moi fûmes inséparables.

~

L’une des plus grandes sources de frustration de mes parents était mon obsession des collections. Je collectionnais différentes choses, comme les marrons brillants et bruns qui à l’automne tombaient en grande quantité des arbres qui bordaient la longue route près de la maison. Du plus loin que je me souvienne, les arbres ont toujours été objets de fascination. J’adorais frotter la paume de mes mains contre leur écorce grossière et ridée et je passais le bout de mes doigts le long de leurs rainures. Les feuilles tombaient en traçant des spirales dans l’air, comme les spirales que je voyais dans ma tête quand je faisais des divisions.

Mes parents n’aimaient pas que je sorte seul. Aussi je collectais les marrons avec mon frère Lee. Je n’avais rien contre, c’était une paire de mains supplémentaire. Je prenais chaque marron entre mes doigts et je pressais sa forme lisse et ronde contre le fond de ma paume (une habitude que j’ai gardée aujourd’hui – le toucher agit comme un calmant, même si aujourd’hui j’utilise plutôt de la monnaie ou des billes). Je remplissais mes poches de marrons, un par un, jusqu’à ce qu’elles soient pleines et gonflées. C’était comme une compulsion, je devais collecter tous les marrons que je pouvais trouver et les rassembler tous ensemble à un même endroit. J’enlevais mes chaussures et mes chaussettes et les remplissais aussi de marrons, marchant pieds nus jusqu’à la maison, avec mes mains, mes bras et mes poches pleins jusqu’à déborder.

Une fois à la maison, je répandais les marrons sur le sol de ma chambre, les comptais et les recomptais. Mon père arrivait alors avec un sac-poubelle et m’aidait à les compter. Je passais des heures tous les jours à ramasser les marrons et à les ramener dans ma chambre, remplissant rapidement des sacs que je mettais dans un coin. Il arrivait que mes parents, de peur que le poids des marrons collectés puisse endommager le plafond de la pièce en dessous de la mienne, prennent les sacs et les entreposent dans le jardin. Ils étaient indulgents avec mon obsession, m’autorisant à continuer de ramasser et de collectionner les marrons, en revanche ils m’interdisaient de jouer avec à la maison car ils ne voulaient pas que l’une de mes petites sœurs en trouve un par terre et s’étouffe. À mesure que les mois passèrent, mon obsession disparut, les marrons moisirent et mes parents les firent porter à la décharge municipale.

Peu de temps après, je me mis à collectionner des dépliants publicitaires, de toutes tailles. On les déposait dans notre boîte aux lettres avec le journal local ou le quotidien du matin, et j’étais fasciné par leur aspect brillant et leurs formes symétriques (je me moquais de savoir de quoi l’on vantait les mérites, le texte n’avait aucun intérêt pour moi). Mes parents se plaignirent bientôt des piles qui s’accumulaient, instables, dans tous les tiroirs et sur toutes les étagères des placards de la maison, et tout spécialement quand ils s’éparpillaient sur le sol en ouvrant la porte d’un placard. Comme avec les marrons, ma manie des dépliants s’estompa progressivement avec le temps, au grand soulagement de mes parents.

Quand j’étais sage, j’étais récompensé avec de l’argent de poche. Par exemple, s’il y avait des dépliants par terre, on me demandait de les ramasser et de les ranger dans un tiroir. En retour, mes parents me donnaient un peu de petite monnaie, beaucoup de pièces, parce qu’ils savaient combien j’aimais tout ce qui était circulaire. Je passais des heures à empiler difficilement les pièces jusqu’à ce qu’elles ressemblent à des tours tremblantes et brillantes de quelques dizaines de centimètres de haut. Ma mère demandait toujours plein de petite monnaie dans les magasins de sorte que je puisse toujours en avoir un stock pour mes tours. Parfois, je bâtissais plusieurs piles de hauteur égale autour de moi, en forme de cercle au centre duquel je m’asseyais, cerné de toutes parts, apaisé et rassuré.

~

Lorsque les Jeux Olympiques débutèrent à Séoul en Corée du Sud, en septembre 1988, ce que j’en vis et ce que j’en entendis à la télévision me fascina comme jamais auparavant. Avec 8 465 participants venus de 159 pays, c’étaient les plus grands Jeux Olympiques de l’histoire. Je vis des choses extraordinaires : des nageurs repoussant l’eau écumante et scintillante à chaque brasse, leur tête à lunettes s’enfonçant et se relevant en rythme ; des sprinters aux jambes et aux bras musculeux, hâlés, dont l’image se brouillait tant ils couraient vite ; des gymnastes bondissants qui se déformaient en faisant des sauts périlleux. J’étais captivé par la retransmission télévisée des Jeux Olympiques et j’en regardais le plus possible, installé dans le salon, quels que soient le sport ou l’épreuve.

L’instituteur demanda à la classe de constituer un dossier sur les jeux de Séoul : c’était ma chance. Je passai les semaines suivantes à découper dans les journaux et les magazines, puis ensuite à coller, des centaines de photos d’athlètes et d’événements sur des feuilles de carton de couleur, mon père m’aidant pour les ciseaux. J’organisais le collage selon une logique exclusivement visuelle : les athlètes en rouge sur une même page, les athlètes en jaune sur une autre, ceux en blanc sur une troisième, et ainsi de suite. Sur des feuilles de papier quadrillé, plus petites, je notai de ma plus belle écriture la longue liste des noms des pays participants que je trouvai dans les journaux. Je fis aussi la liste de toutes les différentes épreuves, y compris le taekwondo – le sport national coréen – et le tennis de table qui était pour la première fois en compétition officielle à Séoul. Je dressai également des listes de statistiques et de scores : points gagnés, temps de course, records battus et médailles remportées. À la fin, il y avait tellement de pages manuscrites et de collages que mon père dut les attacher avec une ficelle. Sur la couverture, je dessinai les anneaux olympiques bleu, jaune, noir, vert et rouge. Pour récompenser mes efforts et le temps que j’y avais passé, l’instituteur me donna la note maximale.

Avoir lu tant de choses me poussa à en apprendre plus sur les pays représentés aux Jeux Olympiques. Je me souviens d’avoir emprunté à la bibliothèque un livre sur les différentes langues dans le monde. À l’intérieur il y avait une description et des exemples de l’ancien alphabet phénicien qui remonte à mille ans avant J.C. On pense qu’il est à l’origine de plusieurs systèmes alphabétiques modernes, dont l’hébreu, l’arabe, le grec et le cyrillique. Comme l’arabe et l’hébreu, le phénicien est un alphabet consonantique : il ne symbolise pas les voyelles, qui se déduisent du contexte. Fasciné par les lignes et les courbes des différentes lettres, je commençai même à remplir des carnets de longues phrases et d’histoires exclusivement en écriture phénicienne. Utilisant des morceaux de craie de couleur, je recouvris l’intérieur des murs de notre remise de jardin de mes mots favoris écrits en lettres phéniciennes. Par exemple, ci-dessous, mon prénom, Daniel, en phénicien :

L’année suivante, quand j’eus 10 ans, un vieux voisin mourut et une jeune famille vint s’installer à sa place. Un jour, ma mère ouvrit la porte à une petite fille aux cheveux blonds qui lui dit qu’elle avait vu jouer, dans le jardin, une petite fille de la maison (il s’agissait de ma sœur Claire). Elle demanda si elle pouvait venir s’amuser avec elle. Ma mère nous la présenta, à ma sœur et à moi – elle pensait que ce pouvait être une bonne occasion pour moi de me mêler aux enfants du voisinage –, et nous sortîmes nous installer sur le perron de sa maison. Ma sœur et la petite fille devinrent bientôt de bonnes amies et jouèrent ensemble souvent dans son jardin. Son nom était Heidi et elle avait 6 ou 7 ans. Sa mère était finlandaise, mais son père étant originaire d’Écosse, Heidi avait été élevée en anglais et ne faisait que commencer à apprendre ses premiers mots de finnois.

Heidi avait plusieurs livres pour enfants avec des dessins colorés et brillants et des mots finnois qui correspondaient à l’objet représenté. Sous le dessin d’une pomme rouge et brillante, il y avait omena, et sous une chaussure, kenkä. Parfois les mots finnois que je lisais ou que j’entendais me semblaient beaux. Pendant que ma sœur et Heidi jouaient ensemble, je m’asseyais et m’absorbais dans les livres, pour en apprendre chaque mot. Bien qu’ils soient différents des mots anglais, j’étais capable de les apprendre très rapidement et de les retenir facilement. Dès que je quittais le jardin de Heidi, je me retournais toujours pour lui dire Hei, hei ! – le mot finnois pour « au revoir ».

Cet été-là, on me permit pour la première fois de faire le trajet de l’école tout seul. De longues rangées de haies bordaient la route, et un soir, en rentrant à la maison, je remarquai un petit insecte rouge couvert de points noirs, qui rampait. Je fus fasciné, et je m’assis sur le trottoir pour le regarder de près se glisser sur et sous chaque petite feuille et chaque branche, s’arrêtant, repartant et s’arrêtant encore à différentes étapes de son voyage. Son petit dos était rouge et lumineux, et je comptais et recomptais ses points, encore et encore. Il y avait des passants dans la rue qui s’arrêtaient autour de moi, certains marmonnaient sous cape. Je devais gêner leur passage, mais sur le moment, je ne pensais qu’à la coccinelle devant moi. Avec précaution, je la fis grimper sur mes doigts, puis courus jusqu’à la maison.

J’avais déjà vu des coccinelles en photo dans les livres, mais je me mis à tout lire pour tout savoir sur elles. Par exemple qu’elles étaient considérées comme porte-bonheur dans beaucoup de cultures parce qu’elles dévoraient les insectes nuisibles (elles pouvaient manger jusqu’à cinquante ou soixante pucerons par jour) et qu’elles aidaient à protéger les récoltes. Au Moyen Âge, les fermiers considéraient leur aide comme un cadeau de Dieu : c’est pour cette raison qu’ils les nommèrent « bêtes à bon Dieu[10] ». Les points noirs sur leur dos absorbent l’énergie solaire et leur couleur effraie les éventuels prédateurs qui associent, pour la plupart, les couleurs vives au poison. Les coccinelles produisent aussi une substance chimique qui a un goût et une odeur horribles, de sorte que les prédateurs les laissent tranquilles.

J’étais très excité par ma trouvaille et je voulus collectionner le plus grand nombre possible de coccinelles. Ma mère vit le petit insecte dans ma main quand je revins à la maison : elle me dit que ces petites bêtes étaient « collantes », que je devais dire « coccinelle, coccinelle, rentre chez toi ». Mais je me gardai bien de le dire parce que je ne voulais pas qu’elle rentre chez elle. Dans ma chambre, il y avait une boîte en plastique, dans laquelle je gardais ma collection de pièces de monnaie. Je la vidai, faisant un tas de mes pièces sur le sol. Puis je pris la coccinelle pour la mettre à l’intérieur. Ensuite, je retournai dans la rue et passai plusieurs heures, jusqu’à ce qu’il fasse nuit, à fouiller les haies à la recherche d’autres coccinelles. Dès que j’en trouvais une, je la prenais doucement du bout des doigts et je la mettais avec les autres, dans la boîte. J’avais lu que les coccinelles aimaient les feuilles et les pucerons. Je leur donnais donc des feuilles et quelques orties, que je trouvais près des haies, avec des pucerons dessus.

Quand je rentrai à la maison, je montai dans ma chambre et posai la boîte sur ma table de nuit. J’utilisai une aiguille pour faire quelques trous afin que les coccinelles aient de l’air et de la lumière dans leur nouvelle maison, et je mis enfin un livre sur la boîte pour qu’elles ne s’envolent pas dans toute la maison. La semaine suivante, à la fin de la journée, en rentrant de l’école, je ramassais toujours plus de feuilles et de pucerons pour les coccinelles. J’humidifiais certaines des feuilles pour que mes protégées n’aient pas soif.

En classe, je parlais tant de mes coccinelles que mon instituteur, exaspéré, Mr. Thraves, me demande de les apporter. Le jour suivant, je pris la boîte avec moi et montrai ma collection de coccinelles à l’instituteur et à toute la classe. À ce moment-là, il y avait des centaines de coccinelles dans la boîte. Il jeta un regard et me demanda de poser la boîte sur son bureau. Il me donna un bout de papier plié en quatre et m’envoya dans la classe d’à côté le remettre à l’instituteur. Je restai absent quelques minutes. À mon retour, la boîte avait disparu. Mr. Thraves, qui redoutait que les coccinelles s’échappent dans la classe, avait dit à l’un des enfants d’emporter la boîte dehors et de relâcher toutes les coccinelles. Quand je me rendis compte de ce qui était arrivé, je sentis que ma tête allait exploser. J’éclatai en sanglots et je m’enfuis de la classe en courant jusqu’à la maison. Tout à fait désorienté, je n’adressai plus la parole à l’instituteur pendant des semaines, cédant à la panique dès qu’il disait mon nom.

À d’autres occasions, Mr Thraves pouvait être exceptionnellement gentil avec moi. Si j’étais anxieux ou stressé, il m’emmenait dans la salle de musique de l’école pour m’aider à me calmer. Il était musicien et jouait souvent de la guitare pour les enfants pendant ses cours. La salle de musique était remplie d’instruments utilisés par l’école pour ses différents spectacles pendant l’année, dont des cymbales, des tambours et un piano. Il m’expliqua de quelle manière les touches du piano produisent des sons différents et me montra des morceaux simples à jouer. J’aimais aller dans la salle de musique et m’asseoir au piano pour essayer les touches. J’ai toujours aimé la musique, parce qu’elle apaise toutes mes angoisses et me donne une sensation de calme et de paix.

Des sentiments de grande anxiété étaient courants pour moi quand j’étais à l’école. La simple annonce d’un événement organisé et auquel chacun devait participer me rendait nerveux, de même que les changements dans la routine de la classe. La prévisibilité était importante pour moi : c’était une façon d’avoir le contrôle sur une situation donnée, un moyen de tenir en échec l’anxiété, au moins temporairement. Je n’étais jamais à l’aise à l’école et je me sentais rarement heureux, sauf quand on me laissait m’occuper tout seul. Les maux de tête et de ventre étaient souvent le signe de ma grande tension. Parfois, c’était si fort que je ne pouvais même pas entrer dans la classe, comme lorsque j’avais quelques minutes de retard et que je réalisais que les élèves étaient déjà sous le préau, pour le rassemblement du matin. Terrifié à l’idée de traverser le préau tout seul et ne voulant pas attendre la sortie bruyante des enfants pour retourner en classe après, je rentrais tout droit à la maison et me réfugiais dans ma chambre.

Le jour du grand tournoi sportif de l’école[11] était la source d’un stress considérable. Je n’ai jamais eu envie d’y participer et mon intérêt pour le sport approchait de zéro. Ce jour-là, il y avait une multitude de spectateurs qui hurlaient en regardant les épreuves de course en sac ou la course de l’œuf dans la cuillère. Le mélange de la foule et du bruit (qui s’ajoutait souvent à la chaleur estivale), voilà qui était trop pour moi. Mes parents me permettaient souvent de rester à la maison plutôt que de me voir fondre au soleil. Quand je me sentais dépassé par une situation, je pouvais devenir très rouge et frapper très fort le côté de ma tête jusqu’à ce que cela fasse vraiment mal. Je ressentais une telle tension à l’intérieur de moi qu’il fallait que je fasse quelque chose, n’importe quoi, pour l’extérioriser.

C’est ce qui arriva un jour, pendant une leçon de science. Mr. Thraves avait aidé un élève à préparer une expérience avec une boule de pâte à modeler suspendue au bout d’un fil. Cette vision inhabituelle me fascina et – ignorant qu’il s’agissait d’une expérience en cours – j’allai toucher et manipuler la pâte avec mes doigts. À ce moment, mon instituteur, ennuyé par mon intervention injustifiée (du moins est-ce ce qu’il pensait), me dit de m’en aller. Déstabilisé, ne sachant pas pourquoi je me faisais rabrouer, je m’énervai. Je sortis de la classe en claquant la porte derrière moi avec une telle force que la vitre se brisa. Je me souviens encore des cris des enfants derrière moi alors que je quittais la pièce. À la maison, mes parents m’expliquèrent que je devais vraiment essayer de ne pas réagir ainsi. Il leur fallait maintenant aller voir le directeur, écrire une lettre d’excuses et payer le coût du remplacement de la vitre brisée.

Pour mieux gérer mes émotions, mes parents eurent l’idée de m’apprendre à sauter à la corde. Ils espéraient que cela pourrait développer ma coordination et m’encourager à passer plus de temps dehors, hors de ma chambre. Avec quelques efforts, je fus bientôt capable de sauter à la corde durant de longues périodes, pendant lesquelles je me sentais un peu mieux et un peu plus calme. En sautant, je comptais chaque tour de corde et visualisais la forme et la texture des nombres que j’imaginais.

Les travaux d’arithmétique que l’on nous donnait en classe me désorientaient à cause des différents chiffres qu’on écrivait tous de la même façon, en noir. Il me semblait que les sujets étaient couverts d’erreurs. Je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi 8 n’était pas plus grand que 6, ou pourquoi 9 était imprimé en bleu plutôt qu’en noir. J’en déduisis que l’école avait imprimé trop de 9 dans ses précédents exercices et qu’ils n’avaient plus l’encre correspondante. Quand j’écrivais mes réponses, mon instituteur se plaignait que mon écriture soit confuse et irrégulière. Il me dit d’écrire les nombres tous de la même façon. Je trouvais que c’était mal les écrire et je n’aimais pas ça. Aucun autre enfant ne semblait s’en émouvoir. C’est seulement à l’adolescence que je réalisai que mon expérience des nombres était très différente de celle des autres enfants.

Je finissais toujours mes calculs bien avant les autres enfants de la classe. Avec le temps, cette avance devint considérable : j’avais terminé le livre d’exercices. On me demandait pourtant de rester assis à ma table, calme, pour ne pas déranger les autres pendant qu’ils finissaient leur devoir. Alors, je mettais ma tête dans mes mains et je pensais aux nombres. Parfois, absorbé dans mes pensées, je me mettais à chantonner doucement, sans réaliser ce que je faisais, jusqu’à ce que l’instituteur vienne me voir pour que cela cesse.

Pour tuer le temps, je créais mes propres codes, en remplaçant les lettres par des nombres. Par exemple, « 24 1 79 5 3 62 » cryptait le mot Daniel. Dans ce cas précis j’avais réuni les lettres de l’alphabet par paires – (ab), (cd), (ef), (gh), (ij) etc. – et j’avais donné à chaque paire un numéro de 1 à 13 : (ab) = 1, (cd) = 2, (ef) = 3, (gh) = 4, (ij) = 5, etc. Il restait alors à établir une distinction entre chaque lettre de la paire. Ce que je faisais en adjoignant un nombre au hasard si je voulais la seconde lettre de la paire. Sinon, j’écrivais juste le numéro de la paire. Ainsi « 24 » signifiait la seconde lettre de la deuxième paire, d, quand « 1 » représentait la première lettre de la première paire, a.

Après avoir demandé la permission à l’instituteur, je rapportais souvent le livre d’exercices à la maison, après l’école. Je m’allongeais à plat ventre sur le sol de ma chambre avec le livre ouvert devant moi et je faisais des opérations pendant des heures. Une fois, mon frère Lee était dans la chambre en train de me regarder. Sachant que j’aimais multiplier un nombre par lui-même, il m’en donna quelques-uns à faire, vérifiant le résultat à l’aide d’une calculette. 23 ? 529, 48 ? 2304, 95 ? 9 025. Puis il me proposa une opération bien plus compliquée : 82 x 82 x 82 x 82 ? Je réfléchis pendant une dizaine de secondes, mes mains crispées l’une sur l’autre et ma tête remplie de formes, de couleurs et de textures. « 45 212 176 », répondis-je. Mon frère ne dit rien et je levai les yeux. Son visage était différent : il souriait. Lee et moi n’avions jamais été proches jusqu’à ce moment-là. C’était la première fois que je l’ai vu me sourire.

Le dernier été à Dorothy Barley, les instituteurs organisèrent un voyage d’une semaine pour certaines classes, dont la mienne, à Trewern, un centre d’hébergement en plein air, dans la campagne, à la frontière entre l’Angleterre et le pays de Galles. Mes parents pensaient que ce serait une bonne occasion pour moi de faire l’expérience d’un environnement différent pendant quelques jours. Un long bus brillant avec un chauffeur qui sentait le tabac vint chercher les enfants et les instituteurs. Mon père m’avait aidé à faire une valise de mes vêtements et de mes livres pour le voyage et vint me voir partir.

Au centre, les enfants furent répartis en petits groupes et l’on attribua à chacun un petit chalet pour la semaine. Chaque chalet avait juste assez de place pour des lits superposés, un lavabo, une table et des chaises. Je détestais être loin de la maison parce que tout était confus et que je trouvais difficile de gérer des changements trop nombreux. On voulait que nous nous levions très tôt – à environ 5 heures tous les matins – pour courir autour du champ en T-shirt et en short. J’avais toujours très faim car le centre ne semblait pas avoir la nourriture que je mangeais à la maison, comme les céréales Weetabix ou les sandwiches au beurre de cacahuète. J’avais également peu de temps pour moi, car nous étions supposés prendre part à des activités collectives tous les jours.

La promenade en poney était l’une de ces activités, organisée par les écuries locales. On nous montrait comment monter un poney et nous partions faire une balade sur les sentiers de la région, accompagnés par un guide. Je trouvais très difficile de garder mon équilibre sur un poney et je ne cessais de glisser de ma selle, de sorte que je m’accrochais aux rênes pour ne pas tomber. L’une des propriétaires des écuries me vit et se mit très en colère. Elle me cria dessus. Elle aimait passionnément ses poneys, mais je ne comprenais pas, à ce moment-là, ce que j’avais fait de mal. J’étais bouleversé. Je ne savais pas que tenir mes rênes aussi court pouvait blesser la bouche de l’animal. Après cela, je battis de plus en plus en retraite, passant le plus de temps possible tout seul dans le chalet.

Il y eut d’autres activités collectives, dont la visite d’une grotte. Il faisait noir partout, nous devions donc porter des casques avec une lampe dessus. La caverne était froide, humide et limoneuse et je fus content d’en sortir par un pont en rondins au-dessus d’un ruisseau. Alors que je progressais lentement sur le pont, un des garçons du groupe courut en sens inverse en riant et me poussa si fort que je tombai dans l’eau. Le choc me rendit silencieux pendant un long moment et je restai assis dans le ruisseau, les vêtements trempés et collés à la peau. Puis je sortis de l’eau et rentrai tout seul dans le chalet, le visage cramoisi, tentant désespérément de ne pas pleurer à cause de cette perte de contrôle. S’investir était un problème parce que j’étais différent et solitaire. Certains des enfants me houspillaient ou me taquinaient parce que je n’avais pas d’amis. Heureusement, ils finissaient toujours par s’ennuyer et par partir parce que je refusais de me battre avec eux. De telles expériences renforçaient mon impression d’être d’ailleurs et de ne pas faire partie de ce monde-là.

Un grand événement survint à Trewern. À la fin du séjour, les travailleurs du centre remettaient des prix d’excellence aux différents groupes. Le mien reçut celui du chalet le plus propre.

Ça a toujours été bon d’être à la maison. Je m’y sentais en sécurité et apaisé. Il n’y avait tout simplement aucun autre endroit qui me faisait éprouver la même chose – à part la bibliothèque locale. Depuis que j’ai été capable de lire, j’ai forcé mes parents à m’emmener tous les jours à la porte de ce bâtiment aux murs émaillés de graffitis, avec des pièces remplies d’étagères de livres pour enfants recouverts de plastique et classés selon un code couleur – sans compter les chaises colorées dans les coins. J’allais à la bibliothèque tous les jours après la classe, et pendant les vacances, peu importait le temps qu’il pouvait faire. J’y restais des heures, souvent jusqu’à la fermeture. La bibliothèque était bien tenue, calme et ordonnée, ce qui me procurait toujours un sentiment de satisfaction. Les encyclopédies étaient les livres que je préférais, bien que lourdes à porter, et bien qu’il faille s’asseoir à une table, en face d’un autre enfant. J’adorais apprendre différentes choses, comme les noms des capitales du monde, et faire la liste des noms et des dates des rois et des reines d’Angleterre, ou des présidents des États-Unis – et d’autres futilités du même genre. Les bibliothécaires s’habituèrent à mon apparition quotidienne et discutaient avec mes parents pendant que je lisais. La bibliothécaire en chef fut suffisamment impressionnée par mon assiduité pour me proposer de participer à un concours de lecture. Ce fut moi le vainqueur : mes efforts et mes exploits étaient enfin reconnus. Le maire de la ville me remit le prix – en l’occurrence, un trophée – au cours d’une courte cérémonie à l’hôtel de ville. Quand je vins chercher mon trophée, le maire s’inclina pour me demander mon nom, mais je ne l’entendis pas. Je ne dis rien parce que j’étais trop occupé à compter les maillons de la chaîne qu’il portait en tant que représentant de la municipalité – et je ne suis pas très bon quand il s’agit de faire plus d’une chose à la fois.